この度、平成20年(2008年)9月1日に「地盤探偵団」を組織いたしました。1人だった団員も同年9月に深澤栄造氏、その後に村上勇太氏が加わり、平成23年3月には当時学科事務助手(現 塩竃市職員・宮城県)の柴田潤氏も入りさらにパワーアップいたしました。令和に入り大学院生の石井さんも加わりますますパワーアップです。身のまわりで発生している地盤に関する現象をレポートしようと思っております。 【メンバー紹介】 団 員:柴田 潤(塩竃市職員)

|

| 東日本大震災・被害速報へ | 風探偵団のページへ | 研究室のページへ | 学科のページへ |

| 大震災から11年経過した被災地の今〜浦安〜 | ||

千葉県浦安市 |

||

|

|

|

|

|

|

|

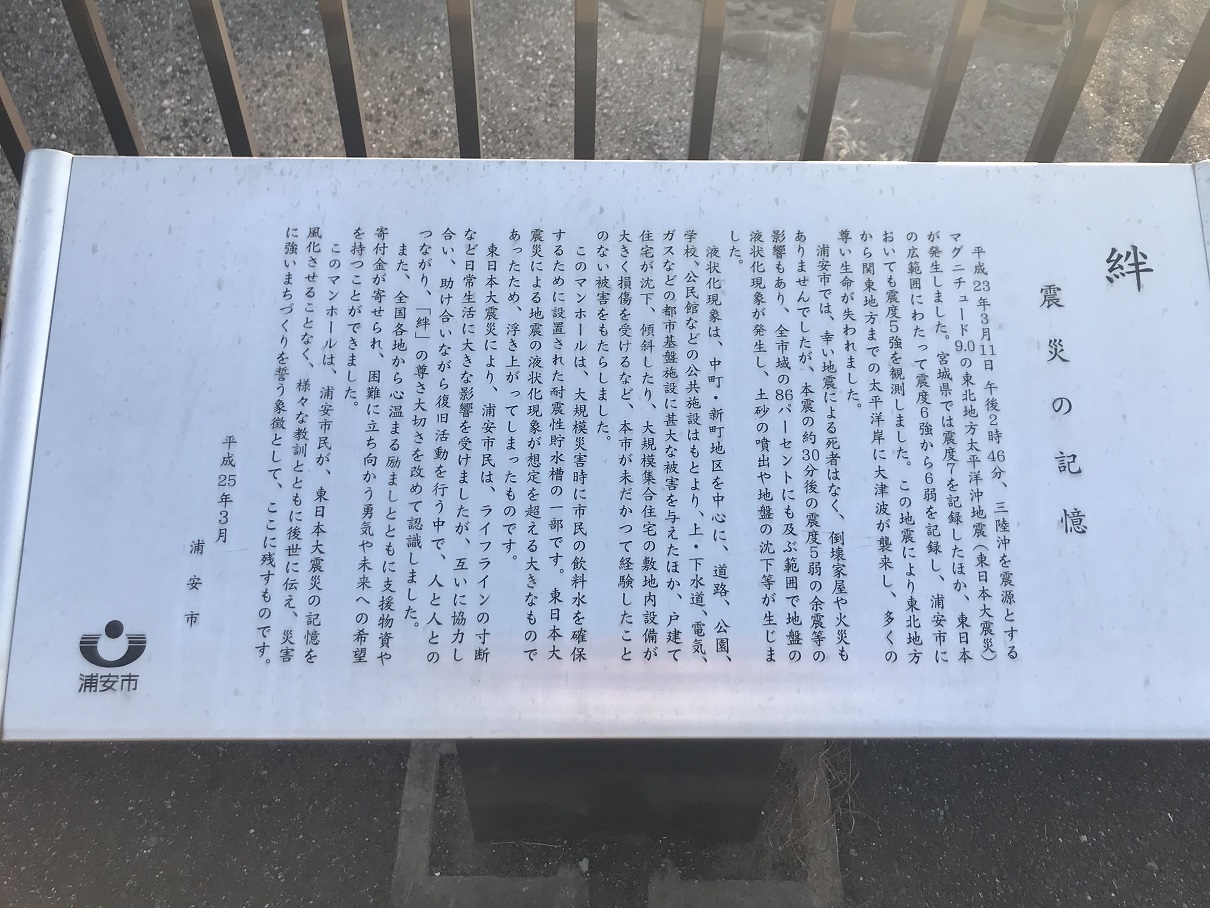

東日本大震災から11年目を迎えた3月11日に、液状化被害のあった浦安市に復興状況の調査に行きました。

同級生が浦安市役所で勤務しておりましたので、市役所会議室にて復興状況や浦安市が行った液状化対策について直接担当された上司の方からも話を伺いました。同級生は市役所に入って1年程でありましたがとても頼もしく働いておりました。 液状化の復興状況についてレクチャーを受けた後、バスで高洲中央公園に行き液状化により浮き上がった貯水槽のマンホールのモニュメントを訪れました。(上段の写真)。当時の写真と見比べても、そのまま残されており液状化の被害のすごさを物語っております。このマンホールは、大規模災害時に市民の飲料水を確保するために設置された耐震性貯水槽の一部で、東日本大震災による地震の液状化現象が想定を超える大きなものであったため、浮き上がってしまったものです。 写真2段目左は新浦安駅のエレベーターで地震後抜け上がっていたものであります。写真2段目中央は富岡交番になります。液状化被害により新しい交番に建て替えられておりました。写真2段目右はアパートの入り口付近の写真ですが、液状化被害により入口に段差が見られておりましたが、今はその痕跡も見られませんでした。 東日本大震災から本年で11年の月日が流れました。二度と液状化被害が発生しない世の中を作れるようにケ液状化研究を頑張っていきます!(建) |

||

| 調布陥没事故 その後の状況 | ||

東京都調布市 |

||

|

|

|

|

2020年10月東京都調布市の東京外かく環状道路の大深度地下トンネルの工事現場で陥没事故が発生した。事故直後に新聞社の依頼により現地調査や発生原因に関するコメントをさせていただいた。発生から1年4ヶ月経過した今回、被害を受けた住民の方とミーティングのために久しぶりに現場を訪れましたのでその後の様子を紹介します。 写真左は、最初に陥没が起きた場所でみなさんもシャッター等に見覚えがあるのではないでしょうか。周辺は既に陥没箇所の埋戻しが行われており、何事もなかったように静かであった。写真中央は入間川沿いの住宅の外壁である。この場所は陥没後の調査ボーリングによって外壁の表面が剥がれ落ちており、下半分が色が白くなっていることが分かる。近くから見ると白くなった部分は表層が剥がれていることが分かる。写真右は掘削がストップしたシールドの切り羽から数十メートル離れた場所のようですが、駐車場のコンクリートに亀裂が入った場所で、亀裂の部分はモルタルで補修されている白い線になっている様子が見える。 住民の方は応急復旧しかされていない状況で不安を抱えながら生活をされているようである。これから始まる大規模な補修工事では、大深度トンネルの直上の土地を住民から買い取り、住宅を取り壊し更地に戻してから、地下40mを超える深さまでの地盤改良工事を実施するようである。 一日も早く安心して暮らすことができるように住民を支援していく予定であります。 |

||

| 沖縄の軽石 | ||

沖縄県名護市 |

||

|

|

|

|

2021年12月の月曜日、沖縄県名護市の真喜屋(まきや)の浜で軽石を採取してきました。沖縄県海岸防災課に事前相談し、成分分析の終了している場所を紹介いただき、この場所に決めました。那覇から車で1時間ほどで海岸に到着、早速軽石の漂流状況の調査をいたしました。

当日は、天候もよく風光明媚な砂浜でありましたが、軽石の漂着で風景は一変。浜にはボランティアの方々が集められた軽石の山があちこちに作られておりました。採取した日も軽石を農業に利用する若者と、プローチの制作・販売をして得られたお金を地元に寄付する方らと出会いました。また、ボランティアの方々が集められた軽い石を一時的に仮の保管場所まで運ぶ業者の方も作業を行っておられました。 こちらの作業もあっという間にバケツ3杯分の軽石が採取でき、宅急便にて大学に送りました。 今後は、学生と共に軽石の利用用途の検討をしていく予定にしております。 こちらで美しい真喜屋の浜がご覧いただけます。 |

||

| 沖縄の海 | ||

沖縄県名護市 |

||

|

|

|

|

軽石採取後に同じ名護市にある辺野古の埋め立て現場によってみた。絶滅危惧種のジュゴンを見ることができる沖縄県が世界に誇れる大浦湾にある。最近では工事の影響でジュゴンも見えないようである。

大浦湾側はまだ埋め立てが行われていないようであが、汚濁防止用のフェンスで仕切られている様子が見られる。地元のテレビ局からの取材で沖縄県が埋め立ての設計変更に対して「不承認」を出したことについて技術的な問題点に関するインタビューを受けました。 通常の土木工事であれば、住民が反対しているため工事が進まないと思うのだが、ここでは違うようだ。願わくば国と県(県民)がもっとよく話し合いをしてもらいたいと思う。 |

||

| 高校生が訪問 | ||

駿河台キャンパス・環境地盤実験室 |

||

|

|

|

|

2021年12月13日、付属の日本大学習志野高校2年生の生徒30名ほどが、駿河台校舎の研究施設巡りにやってきました。土木工学科からは、「地盤・構造・水質」の実験室を見ていただきました。 将来の進路選びに向けた企画で、本研究室では「液状化」について勉強してもらいました。(1)液状化する土はどれでしょうか?(2)液状化現象を見てみよう!(3)皆さんの家は大丈夫でしょうか? というプログラムで10分程度の講義を3回実施しました。「エッキー」と呼ばれるペットボトルを使っての液状化実験で参加者に驚いていただきました。 【石井団員リポート】 大学進学の進路決定に向けて日大付属校の学生が研究室を訪問してくれました。 内容は「エッキーを使って液状化現象を見てみよう」や「液状化がする土はどれでしょうか」などを行いました。 土は砂や粘土,関東ローム,高有機質土の4つの土を用意し,皆さんどれが液状化する土か一生懸命考えておりました。 また,東日本大震災でも話題になった液状化現象をエッキーを使って,実際に目の前で見る事ができ,学生も興味を持って聞いてくれていました。(液状化研究する仲間が増えそうで私も嬉しいです。) |

||

| 鎌尾先生 テレビ朝日ワイド!スクランブルに出演! | ||

六本木 |

||

|

|

|

|

2021年 6月11日、鎌尾先生とハイヤーに乗りテレビ朝日に同行しました。ワイド!スクランブルに出演されるとのことである。ハイヤーは大学から六本木のテレビ朝日の地下入口まで直行し、スタッフの出迎えを受け4階のスタジオに移動した。控え室も用意されており、隣の部屋はデーブスペクターさんであった。写真左はスタジオでの鎌尾先生、写真中は収録の状況、そして写真右は今回がデビューリポートを担当した筆者です。 リニア中央新幹線の沿線住民を対象にした大深度地下トンネル工事の説明会が開催され、テレビ局もその話題を取り上げるようで、鎌尾先生が解説されるとのことです。 思えば、昨年10月より、外環自動車道の大深度地下トンネルが調布で陥没事故が発生して以来、新聞社とともに原因究明の検証をされている。大学院の授業でも題材に取り上げられて詳しく説明されていた。 リニア中央新幹線の大深度トンネルも外環自動車道と同じシールド工法が使用される。番組でのコメントの中で、地質が異なるため陥没はおきないだろうということを発言されていた。一方、振動や騒音については、住宅街のため深夜の掘削工事では影響が及ぶだろうということも研究室で口にされていた。さらに、土木工学は経験工学のため実際にどんなトラブルが発生するかは、予測することが難しいということもあるようだ。 願わくば、リニア中央新幹線工事が無事に進むことを期待したい。(建) |

||

| 熊本地震調査報告 | ||

熊本県各地 |

||

|

この度の熊本地震で被害に遭われた皆様方に心よりお見舞い申し上げます。また、亡くなられた方には心よりご冥福をお祈りいたします。 2016年5月1日〜3日の日程で、熊本地震被害調査に行って参りました。5年前の東日本大震災に引き続き、大規模地震がこんなに頻繁に発生するとは考えてもいなかった。むしろ東海〜南海にわたる地震ばかり注目され熊本で発生するとは誰も予想していなかったであろう。ゴールデンウィークを利用して3日間の予定で調査に入りました。調査地点は次の通りです。 5月1日:熊本城周辺・益城町・健軍地区 5月2日:旧町と新町(城下町)・白川流域・水前寺公園 5月3日:九州自動車道(古閑地区)・阿蘇地区・熊本空港 他 以下写真の説明をいたします。 1段目は熊本城です。左から二の丸広場から見たところで、かなりの部分の石垣が壊滅状態になっている。中央は大天守部分のアップで瓦のほとんどと鯱が見られない。小天守閣や宇土櫓は無事のようにも見えるが、瓦や壁面への被害も報告されている。右は東十八間櫓の石垣が崩れて熊本大神宮が押しつぶされている様子である。 2段目は益城町の様子である。至る所の住宅が写真左のように1階部分が押しつぶされていた。道路にも段差や亀裂が中央のように確認できる。河川の護岸も右のように崩壊しており、ブルーシートで緊急対策が施されている状況であった。 3段目は九州自動車道・益城熊本空港IC付近の橋梁部及び盛土部の損傷状況である。左は地震の震動によりボルトが飛ばされてしまい橋桁間が開いてしまった状態となっている。また中央は橋台部分の地盤も手前の小川方向に崩れており被害を受けている。緊急対策として砕石を積んで架設で受けているところである。右は盛土部の崩落箇所で、1車線分が滑ってしまっており、緊急対策としてシートパイルを打ち込んであり背面土の対策を施している。手前に地盤調査用のやぐらも見える。 4段目は城下町付近を調査した際の写真である。左は道路部に飛び出した家屋である。既に百年ほど経過した旧旅館でかなりの大きさであることがわかる。右は九州新幹線の橋脚部である。橋脚は無事であるが、地盤には大きな段差が見られる。 最下段は阿蘇大橋付近の様子であります。かなり大規模な滑りが発生している様子が見て取れる。 がんばるばい!熊本 |

||

| 嵐にしやがれ!! 相葉JAPANに参戦! |

||

成田ゆめ牧場 |

||

| 8月の暑い日に嵐にしやがれの番組撮影に参加してきました。内容は相葉JAPAN!が穴掘り日本一の「暁工業」に挑戦する企画で、スコップで穴を掘る指導をするものでありました。20分ほど指導をしてすぐ本番の撮影に入るというもので、練習の成果が出るまでには行きませんでしたが、チャンピョンは30分で3メートル越え、相葉JAPANも健闘して2メートルを超えました。指導する側からするとあれだけの短時間の練習で、よくあれだけ掘れたと思うほどの大記録でだったと思います。一番の敗因は、番組スタッフが用意していた軍手に滑り止めが付いていなく、悪戦苦闘しながら皆さん頑張りました。 写真は撮影風景と終了後にキャプテン以外のメンバーで撮った記念写真です。いい思い出となりました。 |

||

| 東京を支える地盤を調査(活躍するリケジョ・ドボジョ) | ||

新宿駅西口 |

||

|

「リケジョ」・「ドボジョ」という言葉を知っておられますか?それぞれ「理系女子」・「土木女子」を言うそうです。 本学のドボジョが去る9月25日〜27日にわたり、新宿駅西口イベント広場において東京建設業協会「まちづくり展2013」に参加いたしました。参加テーマは地盤探偵団も顔負けの「東京を支える地盤」(写真上左)でした。発表はローテーションで行われており、探偵団が訪問したのは26日と27日。そのときの参加メンバーです。(写真上中・上右、写真に載っていない方、ごめんなさい。) 内容は東京スカイツリー直下の地盤の堆積状況を調べ、沖積粘土層や岩盤などの強度を写真下左にある一軸圧縮試験装置での計測結果を示し、それぞれの強度比になるようにモデルを作成されていました。来場者は竹ひごでモデル地盤の硬軟を感じることができたり、パネルの説明を熱心に聞いておられました(写真下中)。イラストのドボジョもとても素敵でした(写真下右)。 がんばれ!リケジョ。 がんばれ!ドボジョ |

||

| 2020東京オリンピック開催予定地を行く | ||

東京港 |

||

| 2020年、東京オリンピックが開催されることは皆さんもご存じだろう。我々にとっては、実は「日本大学土木工学科創設100周年」という記念すべき年でもある。1920年(大正9年)に日本大学高等工学校に土木工学科と建築学科が創設されて、第1回卒業生を輩出した1923年(大正12年)は関東大震災が発生した年でもある。つまり本学の卒業生が東京の町を復興したといっても過言ではないであろう。・・・・・。続きは別の機会にします。 さる9月3日に東京都が所有している新東京丸(写真上左)に乗船して東京港およびオリンピック予定地の視察をいたしました。竹芝桟橋の乗船場を出発してすぐにレインボーブリッジがその勇姿を現した(写真上中)。今は空き地が目立つ場所も2020年に向けて競技場等の関連施設が建設される予定である。写真下左は海の森予定地であり、もともとは廃棄物や建設発生土が埋め立てられた場所であり、馬術・ボート・自転車競技等が実施予定だそうです。 昨年完成した東京ゲートブリッジの向こうに見えるのは同じく昨年完成した東京スカイツリー(写真下中)。当日は天候も良く新東京丸後部からのゲートブリッジはとてもきれいでした(写真下右)。 本学科に在学の皆さんには10月29日(火)に新東京丸での視察会を開催する予定にしております。詳細は掲示をご覧ください。校友会の協力により開催予定であります。 |

||

| 新宿の地下で、今・・ | ||

東京都新宿区 |

||

|

2013年9月、ゼミナール生と新宿の地下を見学してきました。場所は新宿中央公園から中野区南台に向けての2.7kmの地下で、水道管の設置工事をシールド工法で施工しております。 新宿中央公園には写真上左のように地下空間のイラストが描かれたフェンスがあり、この地点がシールドマシンの発進立坑になっており、水道道路の下をシールドマシンが掘削をしているのだ。フェンスの中でシールド工法について説明しているのが、本学卒業生でもある伊東さん(写真上中)です。ちょうどシールドのセグメントについて説明しているところであります。 その他に掘削した泥水状の土から脱水してトラックで搬出できるようにするフィルタープレス機なども設置されている(写真上右)。 地上から45m下をのぞくと足がすくみました(写真下左)。地底におりると直径約2mのトンネルが既に掘りあがっている。トンネル内部の壁に沿って設置されている右側に見えるパイプは地下に空気を送り込むためのもので、その下に見えるパイプは土を送り出すためのものであります(写真下中)。 参加したゼミナールの学生も初めての現場見学に真剣な表情で話を聞いておりました。最後は参加者で記念写真!(写真下右) |

||

| 塩竃市長佐藤昭先輩の講演 | ||

東京都千代田区 |

||

|

本学科昭和41年卒業で塩竃市長を務められている佐藤昭先輩の講演会が、10月26日(土)理工学部駿河台校舎において理工学研究所講演会(東日本大震災復興支援研究プロジェクト)で行われました。 公務でお忙しい中、本学からの招待で行われた講演会に大勢の方々が駆けつけられました。【写真上左、上中】は講演会の様子であります。また、併せて理工学部長を表敬訪問【写真上右】や日大土木会【写真下左】からの義援金贈呈など忙しいスケジュールでありました。 佐藤市長とは本年の8月に理工学部復興支援プロジェクトの地盤被害調査チームとして重村先生と峯岸先生(社会交通)と大学院学生の山中さんとともに塩竃市を訪問し、被害状況や復興状況等を視察してきた際に面会していただきました【写真下中、下右】。9月には市長3選目を果たされ、これから本格的に始まる復興をリードされて行かれます。 がんばれ塩竃!がんばれ東北!がんばれ東日本! |

||

| 芝浦水再生センター内・雨水調整池建設現場 | ||

東京都港区 |

||

| 学部3年生のプロジェクトスタディ(地盤)の一環として、毎年 掘削現場の見学会を開催しております。本年は10月31日に東京都下水道局にお世話になり、芝浦水再生センター内で行われている雨水調整池の掘削現場を見学に受講生約30名と共に行きました。豪雨に伴う地域一帯の冠水を防ぐ目的に建設されているもので、およそ30メートルもの掘削が行われておりました。最大の特色は、掘削地のすぐそばを東海道新幹線が通過しており、JR東海との協議で、レールが4ミリ沈下したら工事中止というとても繊細な掘削工事であります。学生も授業で取り組んでいる仮設構造物の設計に直接関係の深い現場で、興味深く見学をしていました。 【写真左上】は鹿島建設現場事務所にて工事概要を聞いているところであります。【写真中上・右上】は新幹線の線路が近いために、クレーン作業も規制されている様子です。掘削は既存の構造物に接する形で行われるため、土留め壁はコの字型の連壁で最後の一辺が既設のSMW壁というものでありました。【写真左下】を見ると土留め壁が左右で違っている様子がわかると思います。また、情報化施工も行われており、切りばりの軸力計測も行われていました【写真中下】。見学の学生も熱心に質問をしていました【写真右下】。 |

||

| ゼミ生が発表!・Civil Expo 2011 | ||

千葉県船橋市 |

||

| 毎年恒例の理工学部祭(10月30日)におけるCivil Expo(土木博)において、本ゼミナール生が出展し、発表を実施いたしました。本年の発表テーマは以下の5テーマです。 「地盤の液状化現象」 「豪雨に伴う地盤災害」 「仙台地区の地すべり」 「東日本大震災に伴う広域地盤沈下」 「放射線による土壌汚染」 本発表に向け、夏休み中から準備していた調査内容のパネルを製作し、さらに液状化では実験によるデモンストレーション【写真左下】や地すべり調査写真の展示など分かり易さを心がけた発表を行いました。また、本年は実験室見学ツアー【写真中下】も開催され風邪気味の大学院生・塚田君はマスクをしながらがんばって説明してくれました。最後は全員での記念写真【写真右下】です。 |

||

| テレビに出演! 「安全な地盤」 | ||

東京都千代田区 |

||

|

||

| 未来の地盤探偵団!? | ||

千葉県船橋市 |

||

|

||

| 東京湾岸は今 1 (平成23年東北地方太平洋沖地震被害調査報告) | ||

神奈川県横浜市金沢区 |

||

|

||

| 東京湾岸は今 2 (平成23年東北地方太平洋沖地震被害調査報告) | ||

千葉県浦安市 |

||

|

||

| 東京湾岸は今 3 (平成23年東北地方太平洋沖地震被害調査報告) | ||

千葉県千葉市美浜区 |

||

|

||

| 巨大地震が発生した時 | ||

| 東京都目黒区、千代田区 | ||

|

|

|

| 東日本巨大地震が発生したとき、東京大学生産技術研究所(目黒区駒場)でニュージーランド地震被害報告会(土木学会・地盤工学会共催)に参加しておりました。「橋梁の被害」の報告の途中で、講堂に緊急地震速報がアナウンスされました「30秒後に震度3の地震がきます」。その後報告会は中止となり散会となりましたが、電車がすべて止まっているため徒歩で御茶ノ水に戻ることにしました。 その際に【写真・左、中】のように京王井の頭線から乗客が降りている場所を見ました。最初は脱線したものと思いましたが、駅員の説明で緊急停止したものだとわかりほっとしました。4時間かけて御茶ノ水に到着したところ、研究室は【写真右】のように本が落ちてきたり、パーティションが倒れいたりという被害でありました。 |

||

| 日本で今・・・ | ||

| 八ッ場ダム(群馬) | ||

|

|

|

| 建設中止となった八ッ場ダムを深沢副団長が視察に行ってくれました。写真右が工事中止となった八ッ場ダムの象徴ともなっているダム本体より上流側にある付け替え県道の2号橋(仮称)です。写真中央が全体計画を示した写真であり、写真右はダム本体の断面図であります。高さ136メートル、天端幅336メートルのダムはできるのでしょうか?改めて公共事業について考えさせられる決定です。 |

||

| ケルンで今・・・ | ||

| ドイツ | ||

| 2009年3月にケルン(ドイツ)で歴史文書館が崩壊してしまう事故が発生してしまいました。原因は地下鉄工事による掘削がすぐ側で行われていたためであります。事故現場はライン川のすぐ側で、地盤は砂礫質でとても良く、地下水位が高い地点であります。地下鉄工事のために開削工事が行われており、地下水を汲み上げる配水管で砂まで一緒に汲み上げたことによることが原因のようです。訪問したのは事故が起きてから6ヶ月ほどが経過した時点でありました。 写真右は歴史文書館とともに崩壊したアパートの崩壊部分を取り壊し、木材でふたをした奇妙な建物です。この状態でも住人は生活をしておりました。アパートの手前が歴史文書館があった場所です。また、写真中央は、同じくなくなった柱を木材で受けているオフィスビルです。さすがに人は誰もおりません。写真右は支保工で施工されたグラウンドアンカーが抜けてしまった連続地中壁です。この事故で不幸にして2人の方がお亡くなりになって、貴重な歴史的財産も失われたそうです。日本でも募金活動が行われているようです。 |

||

| アムステルダムで今・・・ | ||

| オランダ | ||

| 2009年8月〜9月にかけてオランダのデルタレス研究所に滞在してきました。 アムステルダムでは交通混雑の緩和に向けて地下鉄南北線の建設が行われております。その現場で、掘削による被害のために工事が一時ストップしてしまいました。左の写真は窓枠にオランダの有名画家”フェルメール”らの絵画が窓に描かれております。一見さすが芸術の国だなと思ったのも束の間、建物が木材や金具で固定されております。また、写真中央の通り本来となりの家と接しているブロック積みの家が隙間が20cmほど。正面玄関の石段も右写真の通り割れてしまっております。 そうなんです。この家はもう人が住んでおりません。掘削工事に伴って傾斜してしまったのです。これらの被害により工事の遅れ、費用も3倍に増大・・・。とても大きな影響を与えました。建物の沈下管理を自慢していたオランダ政府だったのですが・・・。 |

||

| 東京港で今 | ||

| 東京都江東区 | ||

| ゴールデンウィークを利用して3年生の学生と東京港に現場見学会に参加しました。国土交通省にお世話になり東京港臨海道路を、東京都港湾局・環境局にお世話になり新海面処分場の2カ所を見学しました(写真上段左)。 東京港臨海道路は横須賀−千葉を結ぶ国道359号線の渋滞緩和を目指して2011年開通を予定しております。東京港にあることから大型船の通行と羽田空港の飛行機の安全性を考慮して、海上部ではトラス構造の橋の計画になっております。クイーンエリザベス号が通行でき、なおかつ羽田空港に離発着する飛行機に対しても安全である必要があります。また、写真上段右は、建設が進む中央防波堤上を通過する部分であり、廃棄物を埋め立てた地盤を貫通して橋脚や基礎を造らなければならないため、慎重に環境問題に対処しておりました。(工事は国土交通省から東京都が受託して行われていました。) また、新海面処分場では、改めてゴミ問題を考えさせられるよいきっかけとなりました。目新しかったことは、「真空圧密ドレーン工法」という新しい技術を導入して、地盤を載荷重(気密シート)なしに海底の地盤を沈下させて処分容量を増大させていることだった。ドレーンの上部にキャップをつけて、真空ポンプで脱水しており海底地盤を沈下させているものであるそうです。写真下段の写真のように流量や真空度などを測定していました。(ちょっと脱水流量が多すぎるようにも思いましたが・・・。)新技術で処分場の寿命が約10年間の延ばすことができるようです。 |

||

| 春休みに訪問しました | ||

| スペインマドリード | ||

| 3月の休暇を利用してオランダとスペインを訪問しました。オランダはもちろん共同研究先のDeltares(旧ジオデルフト地盤研究所)へであります。そして、スペインはマドリードを訪問してきました。ご存じの通りマドリードは東京と同じ2016年にオリンピックに立候補している都市であり、街中建設工事が盛んに行われておりました。その中でも、空港から都心まで直通の地下鉄を建設しておりました。写真左はソルで行われていた駅舎建設工事部分で、開削で行われておりました。また、写真中央は既設の地下鉄に工事の影響が及ばないように補強されているところです。オリンピックは東京に決まるか、マドリードになるか、それとも・・・・。10月が楽しみです。 写真右は、マドリード北部に見つけた斜塔です。調べてみたところ、傾けて建設されているとのことで、「ヨーロッパの門」という名がつけられている建物でした。写真では見えませんが、右側に逆に傾いたペアの建物があるようです。スペインで有数の銀行のビルディングだそうです。 |

||

| 冬休みに訪問しました | ||

| 岐阜県大野郡白川村 | ||

| ご存じ白川郷の合掌造りです。前日に雨が降ったため屋根から雪が落ちておりますが、とってもロマンチックでした。その中で江戸時代の構造物の耐震構造(こま尻)が紹介されておりましたので、レポートいたします。 合掌造りの屋根の角度はおよそ60度。屋根の斜材の先端がこまの芯のように細く削られた形で水平梁にのっており、麻のひもで固定されております(写真右)。この構造が地震や強風による揺れから家を守っているそうです。ちなみに、この地区には江戸時代から現在までには大きな地震は発生していないようであります。 |

||

| これが黒部の太陽 | ||

| 東京都文京区 | ||

|

||

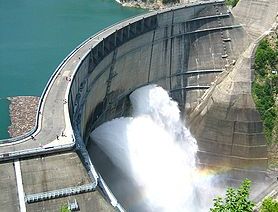

| 1月16日、土木学会が主催して「黒部の太陽」の上映会が文京シビックホールにおいて開催されました。この映画は、石原裕次郎と三船敏郎が主演し、昭和33年に全通した「黒部ダム・大町トンネル」の建設の映画であります。石原裕次郎の遺言によりDVD化がされていないそうで、貴重な上映会でありました。午後の部と夜の部の2回の上映会ともに、1,800人の大ホールがほぼ一杯でありました。「2008

Civil Expo」写真展で入賞したのも、この黒部ダム(写真左)であり、土木技術者にとって伝説の構造物になっております。 運良く当時のパンフレットを入手することができましたので、映画の内容を詳しく知ることができました(写真中央・右)。NHKテレビのプロジェクトXにおいても、黒部ダムシリーズで大町トンネルの番組が放送されたのを覚えておりましたので、映画内容の理解に役立ちました。 大町トンネルはアルプスの破砕帯と闘いながら、出水や落盤にも当時の最新鋭の技術が導入されたそうであります。今回の上映ではカットされていたのですが、地質の専門家として工事に加わった、本学科の当山道三先生が映画では田山という名前で登場しております。 大自然に挑む土木技術者の姿に感動を覚えました。(土木学会に感謝します) |

||

| 学園祭に参加しました | |||||||||||||||||

| 東京都千代田区 | |||||||||||||||||

| 11月1〜3日の理工学部の学園祭(青駿祭)に、土木工学科ではCivil Expoとして毎年参加しております。本研究室でも3年生の若き地盤探偵団(ゼミナール生)が参加をしました。 本年の発表内容は以下の通りです。 液状化の発表では実験も取り入れながら、来場者へ説明を行っておりました(写真左)。各班はパネルを作成して説明を行ってくれました。もちろん終了後はみんなで乾杯!

|

|||||||||||||||||

| 羽田空港は今 | ||

| 東京都大田区 | ||

| 国際ジオシンセティックス学会(IGS)日本支部の主催で羽田空港新滑走路の見学に行きました。この見学会は私が委員長をしている同学会の「学生・教育委員会」が主催したものです。 見学会の当日は台風が接近していることもあり曇りから雨になるあいにくの天候でしたが、間近での見学はとても迫力を感じました。新滑走路(D-Run)は様々な制約条件から1100メートルの桟橋部と2020メートルの盛土部の複合構造となっています。我々は監督船に乗り込み近くから新滑走路を視察することができました。桟橋部(写真左)は90メートルの長さの杭で支持されているそうですが、杭打ちの精度は僅か数ミリメートルのズレだそうです。また、盛土部(写真中央)はちょうどこの日が外周護岸が完成した日だそうで、プレス発表もおこなったそうです。既にサンドドレーンでの地盤改良は終了しており、これから盛土作業が本格化するようです。驚いたことに42メートルの厚さの盛土を19ヶ月という急速な施工で行い、圧密放置期間も約2ヶ月で圧密度にして50%だそうです。国土交通省東京空港整備事務所のホームページに様々な情報が出ておりますので、これからも注目していく予定です。 |

||

| 岩手・宮城内陸地震の被害調査 | ||

| 岩手県一関市周辺 | ||

| 6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震。3ヶ月が過ぎた9月15日〜16日にかけて被害調査に行きました。今回調査した範囲は震源に近い岩手県内の国道397号線と324号線の沿線で、一部通行止めの箇所もあり、事前に一関総合支局から特別に許可をもらって調査に行きました。 写真上段が国道342号線沿いの被害状況で、下段が国道397号線の被害状況であります。 道路の崩壊は沢の部分で多く発生しているようでありました(上段・左)。矢櫃(やびつ)ダム周辺も斜面崩壊や取り付け道路の崩落がそのままの形で見られました(上段・中央)。また、落橋した祭畤(まつるべ)大橋も迂回道路の建設が進められているものの、橋はそのままに近い状況でありました。橋台がおよそ10メートル移動した事による落橋と考えられております。 斜面崩壊は至るところで発生しており、道路に崩れ落ちてきた岩の大きさはおよそ直径1メートル以上もあり、その迫力に圧倒されました(下段・左および中央)。道路部にも断層が走っており白線が至るところで寸断されている状況でありました。 2つの国道とも未だに通行止めとなっている箇所があり、秋田方面に行くことはできない状況であります。また、もう少し南に位置する宮城県の栗駒地区も(今回は調査に行くことができませんでしたが)、大きな被害を受けており道路も未だ通行止めとなっています。 自然の力の大きさに改めて脅威を感じました。後日、もう少し詳しい調査レポートを出そうと思っております。 ==>調査ルートおよび被害状況写真を公開しました(10/01・一部未完成) |

||

| 集中豪雨により地すべりが発生 | ||

| 東京都八王子市 | ||

| 高尾駅からバスで20分ほど北に行った八王子市川町で地すべりが発生したのは、8月28日未明から29日にかけての集中豪雨によるものであります。この場所は数年前に分譲したものらしく、10戸の家が並んで建てられておりました。、その中の一軒が裏山からの土砂で倒されてしまったものです。調査に行ったのは9月7日で前日から倒された家の撤去作業が始まったところだそうです(この日は日曜日のため作業は中断されておりました)。裏山から地すべりの状況を見ると擁壁の上から斜面表層部の土砂が民家の方に流入している様子がわかります。地すべりの箇所にはブルーシートが張られておりましたが、中央部分の斜面が窪んでいるのがよく判ります。その部分の土砂により被害が発生したものだと思います。幸いなことに住民の方は事前に避難されていたそうです。 今後は市役所・分譲業者・所有者等で協議が行われるとのことでしたが、未だ住民の方の避難勧告解除の目処は立っていないそうであります。 それにしても最近の集中豪雨には驚かされます。今日も夕方からバケツをひっくり返したような雨が降っていました。 |

||

| 大震災・被害速報へ | 風探偵団のページへ | 研究室のページへ | 学科のページへ |